ストレッチングとは、筋肉を伸ばす柔軟体操の動作を指します。

正しい方法で行えば柔軟性やケガ予防に効果的ですが、どんなストレッチがどのように効くのかを意識することで、さらに高い効果を見込むことができます。

そこで今回、こちらの記事では、ストレッチングの効果を高める方法について詳しくご説明します。

また、場面別で役立つおすすめストレッチング方法もご紹介します。

この記事を参考にしていただき、ストレッチ効果を高めていきましょう。

ストレッチングの効果

始めにストレッチングの効果を確認していきましょう。

ストレッチングは、スポーツや運動をする人以外でも、日常生活のなかでさまざまな効果があります。

- 柔軟性の向上が目指せる

- トレーニング効果を高める

- ケガの防止になる

それぞれの効果を詳しく見ていきましょう。

効果①柔軟性向上が目指せる

ストレッチングは、硬くなっている筋肉の柔軟性が向上します。

デスクワークなど1日中体を動かさない人や運動不足の人は、常に筋肉は緊張した状態にあり、硬くなっています。

筋肉が硬くなると全身に血液が行き渡らなくなるため、体の不調を引き起こすことにつながるのです。

一方、運動やスポーツで体を酷使している場合も、筋肉は常に収縮を続けているため、そのままでは柔軟性を失う可能性があります。

そこで、ストレッチングを習慣にすると縮まっている筋肉を和らげることができるため、筋肉の柔軟性が高まります。

効果②トレーニング効果を高める

ストレッチングすることで、運動やスポーツのトレーニング効果を高めることができます。

運動やスポーツのパフォーマンスの効果を高めるには、トレーニングや筋トレとともにストレッチの役割が重要です。

なぜなら、運動やスポーツをする前のストレッチングは筋温や体温が上がり、筋肉や関節を動かす準備が完成するからです。

なお、ストレッチングは、トレーニング前後で適するものが違うので、正しい方法で行うようにしましょう。

効果③ケガの予防になる

運動やスポーツで起こり得るケガの予防には、ストレッチングが効果的です。

運動やスポーツのケガの原因の一つに、筋肉の柔軟性が低いことや関節が硬いことが挙げられます。

そのため、運動前後のストレッチングで柔軟性を高めることができると、ケガのリスクを軽減することが可能です。

なお、運動後のストレッチングは、筋肉疲労を取り除く目的で行うストレッチ方法を選ぶと良いでしょう。

ストレッチングの種類

次に、ストレッチングの種類についてご紹介します。ストレッチングには、大きく分けて次の2種類があります。

- 動的ストレッチング

- 静的ストレッチング

それぞれのストレッチングの違いと、行うのに適したタイミングを確認していきましょう。

動的ストレッチング

動的ストレッチングとは、体全体を動かして血行を促進する目的でおこなう方法です。

筋肉の柔軟性や関節の可動性を高める効果が期待できるため、運動やスポーツ前に行うことがおすすめです。

運動前に動的ストレッチングをすることで、ケガ予防とパフォーマンスアップが期待できます。

静的ストレッチング

静的ストレッチングとは、その場で時間をかけて筋肉をゆっくり伸ばしていく方法です。

柔軟性アップや関節の可動域を広げる効果が期待できるため、静的ストレッチングは運動後に行うのがおすすめです。

静的ストレッチングは運動で収縮した筋肉をゆっくり伸ばしていくことができるため、疲労回復に役立ちます。

ストレッチングの効果倍増方法

ストレッチングは下記のような事を意識して、効果倍増を目指すことが可能です。

- 気持ちよい範囲でする

- 伸ばす部位を意識する

- 呼吸を止めない

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

効果倍増方法①気持ちよい範囲でする

ストレッチングは、気持ちのよい範囲で行うことが効果的になるため、くれぐれもやり過ぎには注意しましょう。

なお、やり過ぎに注意するには、回数と強度に気をつける必要があります。

回数は多ければ多いほど良いものでなく、強度も強すぎてしまうと筋肉を痛めてしまうリスクがあります。

そのため、ストレッチングは気持ち良いと感じる範囲でゆっくり筋肉を伸ばして行うようにしましょう。

効果倍増方法②伸ばす部位を意識する

ストレッチングはただ単にするのではなく、伸びている筋肉を意識しながら行うことがポイントです。

伸ばす部位を意識することで、アプローチしたい筋肉や関節に適切な刺激が与えられるため、ストレッチ効果を高めることができます。

また、筋肉の硬さを確認しながらできるため、力加減が調整しやすくなり、安全にストレッチを行うことができます。

効果倍増方法③呼吸を止めない

ストレッチングは必ず呼吸を止めないように行うことが大切です。

特に、筋肉を伸ばす際に吐きながら行うようにしましょう。

なぜなら、息を吐くことで副交感神経が優位になるため、筋肉がリラックスして伸びやすくなるからです。

逆に、呼吸を止めてしまうと余分な力が入って筋肉が伸びづらくなるため、注意しましょう。

【場面別】おすすめストレッチング方法

次に、場面別のおすすめストレッチング方法をご紹介します。

- 寝る前

- トレーニング前

- トレーニング後

それぞれの場面に合わせて、ストレッチングを習慣にしていきましょう。

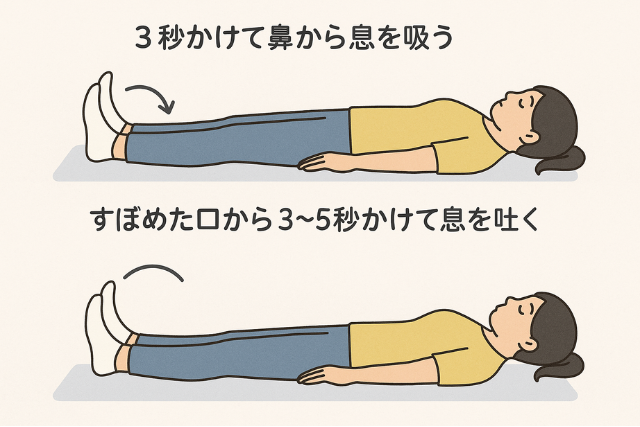

おすすめストレッチング方法①寝る前

寝る前のおすすめストレッチング方法は、足首曲げ伸ばしです。

足首を曲げ伸ばしすることで足の血行が良くなるため、熱が放散されていき、深部体温が下がりやすくなります。

その結果、リラックス効果や質の高い睡眠が期待できるでしょう。やり方は以下の通りです。

- 仰向けになります。

- 3秒ほどかけて鼻からゆっくりと息を吸いながら、両足首を手前に起こします。

- 口をすぼめ、3〜5秒ほどかけて口から息を吐きながら、両足首を元の位置に戻します。

今までの動作を1分間に5〜6回繰り返しましょう。

(参考:「寝る前ストレッチ」で快眠に)

おすすめストレッチング方法②トレーニング前

トレーニング前のおすすめストレッチング方法は、四股のポーズです。

相撲でおなじみの四股のポーズは、太もも内側と外側、股関節の周りの筋肉を広範囲で伸ばすことができます。

やり方は以下の通りです。

- 両足を肩幅より広く開きます。

- 足先を外側45°ぐらいに向けます。

- 太ももが床と平行になるまで腰をおろします。

- その場で20秒ほどキープします。

なお、太ももの上に肘を置いて上体を支えても構いません。

おすすめストレッチング方法②トレーニング後

トレーニング後のおすすめストレッチング方法は、ふくらはぎ伸ばしです。

ふくらはぎをトレーニング後にストレッチすることで疲労回復に役立ちます。

なお、疲労回復には、体内の老化や病気の原因になる活性酸素を消去する働きを活発にすることが大切です。特に下半身は、重力の影響により下方に血液が溜まりやすくなります。

そこで、ふくらはぎをストレッチすることで、各組織への栄養供給や活性酸素を消去する働きが活発になるため、免疫力アップが期待できます。

ふくらはぎストレッチングは以下の通りです。

- 立った状態で足を前後に開いて、伸ばしたい方の足を後ろに置きます。

- 前の膝を曲げて、ゆっくりと前に体重をかけていきます。

- 後ろ足の踵が浮かないようにして、ふくらはぎが伸びていることを感じましょう。

- そのまま20〜30秒キープします。

後ろ足のつま先はまっすぐ正面を向けるように行いましょう。

ストレッチング|まとめ

ストレッチングは、柔軟性の向上やケガ予防など、さまざまな効果が期待できます。

そのため、今回ご紹介しました場面別ストレッチング方法を実践しながら、さまざまなストレッチ効果を手に入れていきましょう。

また、ストレッチングを生かす上でも質の高いトレーニングを続けていくことが、健康的な体作りに重要です。

そこで、最後に質の高いトレーニングが受けられる心身健康倶楽部をご紹介します。

心身健康倶楽部は、関東を中心に全国展開している中高年専門のパーソナルトレーニングジムです。

中高年専門のパーソナルトレーニングジムになるため、中高年特有の体の不調改善や健康的な体作りに効果的なトレーニングメニューを提供します。

その結果、ホルモンバランスの乱れや筋肉低下、関節の硬さなどで悩んでいる多くの方々の体質改善に貢献しています。

ぜひ、ストレッチングと心身健康倶楽部の質の高いトレーニングを組み合わせていきながら、いつまでも健康的な体を維持しましょう。

枝光 聖人

パーソナルトレーナージャパン株式会社

心身健康倶楽部代表取締役

パーソナルトレーナーとして現在も活動中で、日々お客様を対応している。

中高生の皆様の日常に特化したパーソナルトレーニングの指導と教育を得意とする。

過去25年以上にわたる実績をもとに、中高生専門パーソナルトレーニングジムを全国展開中。

保有資格

心身健康トレーナー養成スクール 総長 人間総合科学大学大学院 心身健康科学修士 厚生労働省認定 ヘルスケアトレーナー